漫步古城蘇州,水陸并行的雙棋盤格局歷經2500多年未變,展示著悠久而迷人的江南水鄉風貌。在河港交錯、湖蕩密布的蘇州廣袤農村大地,卻深藏著更為久遠而彌足珍貴的特殊遺產。它們正用“活”的形態,再現著先民們日出而作的歷史場景。它們正用“活”的語言傳遞著先民們生產生活的聰明智慧。

塘浦圩田、桑基魚塘、連片蟹塘、碧螺茶山......如果將它們連綴起來,展現在我們面前的正是一幅祥和而廣闊的,江南農耕文明美麗畫卷。它們有個共同的名字:農業文化遺產。

01

媲美都江堰——塘浦圩田

農業與水利密不可分,都知道蘇州是魚米之鄉。其實太湖沿岸耕作的先天條件并不優越,沿湖一帶都是沼澤之地。塘浦圩(wéi)田正是歷史早期,太湖沿岸居民的一項偉大創造。

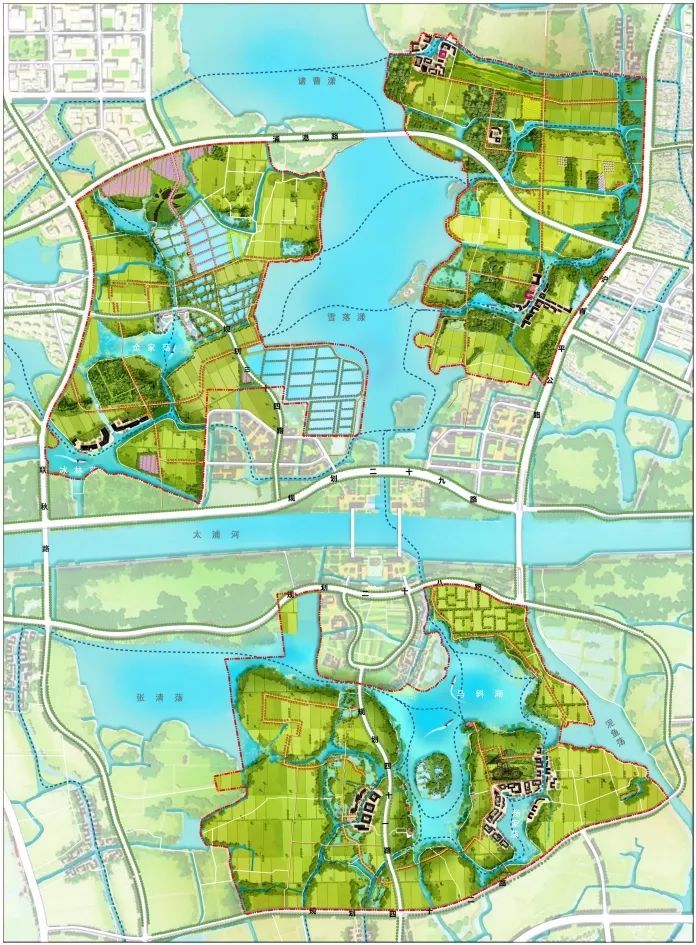

塘浦圩田系統初創于春秋,成型于兩宋,明清一直沿用至今,是我國的水利文化遺產,專家評價它堪比四川的都江堰、關中的鄭國渠。

通過塘浦圩田,聰明的古人用竹籬笆和木頭做成了墻,將泥土和水逐漸分離開,形成了縱橫交錯的河流和可以耕種的土地。其中,與太湖岸線平行的叫做“塘”,而垂直的稱為“浦”“溇”“港”,挖出的泥土堆在土地四周,形成猶如城墻般的堤壩,人們把它喚作“圩”。水行于圩外,田成于圩內,打造出大面積的塘浦圩田。

塘浦圩田系統的核心理念在于通過縱橫交錯的人工水網,即“塘浦”,來排干濕地內的水分,再在河道兩側筑防洪堤,將陸地劃分為一個個可供耕作的圩田單元,分隔開各個單元的塘浦在系統中起到排水、泄洪、灌溉等多重功能。

塘浦圩田多種功能整合在一起,直至現在仍具有強大生命力,而且塘浦圩田工程也是大運河文化帶建設中蘇州特有的文化景觀。

蘇州先民們正是利用這種技術,使原來的低洼澇地變成了良田,并伴隨著更多人工河道的挖掘,各個村、鎮聯系也更加緊密,使蘇州成為“魚米之鄉”,有了后來家喻戶曉的“蘇湖熟,天下足”。

02

江南特色——桑基魚塘

得益于塘浦圩田這樣的水利設施。水中養魚,田里種稻,岸邊植桑,成為江南特色耕作模式。河塘里每年需要清理的淤泥,是稻田和桑樹最好的肥料,桑葉用來養蠶,蠶糞又可以增加田地和魚蟹塘的肥力。稻田、蔬菜、魚蟹、桑地,環環相扣,相互依存。這種水下和陸地互為循環的人工生態系統,堪稱中國農耕社會最為高級的農業形態。

在今年6月30日舉行的潮涌浦江·示范區先行啟動區重點項目開工儀式上,位于吳江的桑基魚塘展示園一期正式開工。桑基魚塘展示園一期項目位于水鄉客廳西北部、汾湖高新區(黎里鎮)最東部,總投資約2.5億元。

該項目以桑基魚塘為主題,通過田水路林村的整合提升,重塑基塘形態,集中展示耕織相宜、桑漁共生的傳統生態農業景觀。該項目將現代生態科技和傳統理水治水智慧融合,推動實現可持續、生態、低碳和綠色發展的戰略目標,向世界展示新江南田園的水鄉文化基因。

03

食蟹之始,蟹中之冠——連片蟹塘

秋風起,蟹腳癢。再過一個多月,體格壯實、膏黃滿蓋的陽澄湖大閘蟹就要開捕啦。但你可知道,這一口咬下去嘗到的不僅是美食,還有綿延千年的中國人的傳統智慧——蘇州陽澄湖大閘蟹復合系統。

數千年以來,蘇州人民依湖傍水、適水而作,在與陽澄湖協同進化的過程中創造了獨樹一幟又自成體系的陽澄湖大閘蟹復合系統,2021年,成功入選江蘇省第一批省級重要農業文化遺產名錄。

該系統以陽澄湖大閘蟹為核心產業,是少有的涵蓋螃蟹所有生長發育階段養殖技術的蟹文化系統,不僅有獨一無二的陽澄湖大閘蟹蟹種、自成體系的大閘蟹捕養技術體系,還形成了獨具風情的水鄉蟹俗文化。

陽澄湖大閘蟹歷來被譽為“蟹中之冠”并獨享“中華金絲絨蟹”的美稱。陽澄湖區蟹種的起源十分久遠。考古證據顯示,位于今陽澄湖湖畔的綽墩山遺址崧澤文化層(距今約6000~5300年)分布有大量的大閘蟹蟹殼,是中華絨螯蟹的起源地之一。

中國雖自古產蟹多、詠蟹盛,但唯有陽澄湖蟹與勝芳蟹、花津蟹被列為“中國三大古名蟹”,而且是其中唯一保留至今的蟹種。

04

“茶香醉百里”——碧螺茶山

碧螺春茶產自蘇州的中國十大名茶之一。因“清湯碧綠,外形如螺,采制早春”得名,被譽為“茶中仙子”和“天下第一茶”。不過長期以來,人們只道碧螺春“茶香醉百里”,卻鮮有人知它茶香獨特的奧妙。

據史料記載,洞庭山茶果間作系統最早形成于唐代。茶和果共生共榮,產出了一代名茶洞庭山碧螺春,也產出了具有濃郁地方特點的枇杷、柑橘、楊梅等十多種果樹。

茶果間作,果樹可以為茶樹提供遮蔽驕陽、蔽覆霜雪等良好的生長環境。同時,彼此枝椏相連,根脈相通,茶樹常年吸收楊梅、枇杷等果木的香味,造就了洞庭山碧螺春茶獨特花果香的優良品質,同時也是區別于其它碧螺春茶的根本特征。