今宿遷市原宿遷縣塘湖鄉與曉店鄉之間有一地名“伍家溝”,據說是伍子胥故里。本文就此予以探索。明朝萬歷五年第一部《宿遷縣志》的《伍子胥傳》載:“伍子胥者,楚人也,名員”。其《古跡》載:“伍員里,在治北七十里挑溝崖”。其《人物志》卻載:“伍員,奢之次子,下相人。”卻又載:“(大明)一統志:員,湖廣荊州監利人。荊州即楚之郢都,而監利附郭邑也。而員為監利人無疑矣!”以上萬歷《宿遷縣志》記載自相矛盾,莫衷一是。

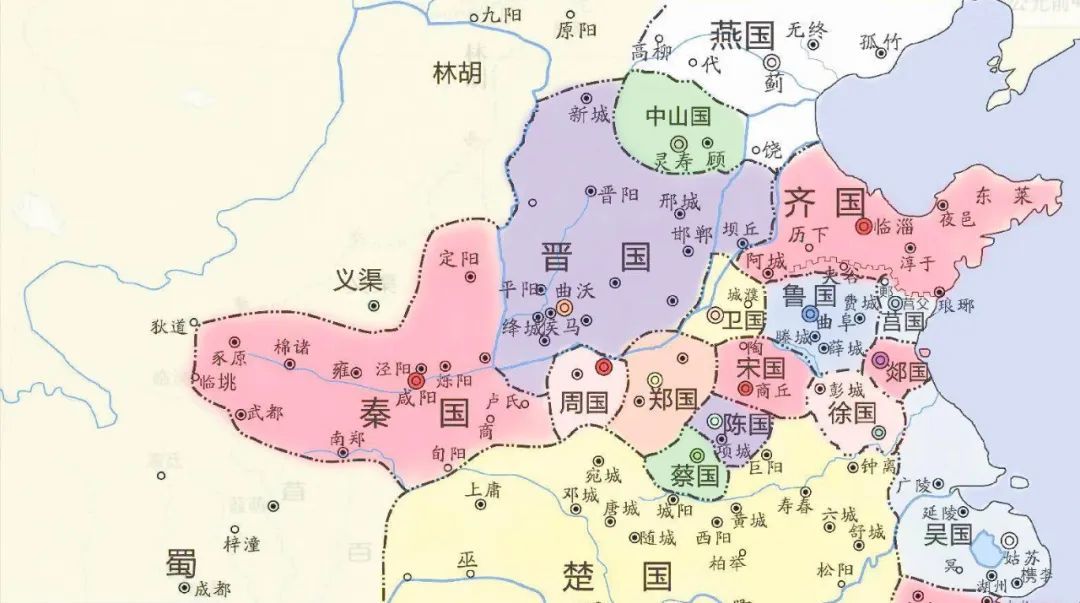

伍子胥生活在春秋晚期。其父伍奢、祖父伍舉均系楚國大夫。伍奢遭費無忌讒言,被楚平王拘捕。以伍奢為人質誘其子伍尚、伍員一并殺害。伍員弟兄識破其詭計,但伍尚一人仍回郢都,隨即與父一并被楚平王殺害。伍員逃亡,經宋、鄭等國展轉奔吳。《史記·伍子胥列傳》載:“到昭關,昭關欲執之”。昭關即今安徽省含山縣。所謂伍子胥“一夜急白了頭”,總算掩人耳目逃過了昭關一劫。他逃至吳國投在公子光(闔閭)門下。協助闔閭取得王位。借吳伐楚,攻下楚都。掘楚平王墓鞭尸,以報殺父兄之仇。后因勸闔閭子繼位的吳王夫差,拒絕越王勾踐請和及停止伐齊,漸被夫差疏遠。最后吳王夫差賜劍令其自殺,死于公元前484年。

伍子胥

伍子胥在世時正是今宿遷地隸屬于鐘吾國和徐國所轄時期。伍子胥當初投奔吳國協助闔閭刺殺吳王僚,吳王僚的兩個公子掩余、燭庸,分別北逃至徐國、鐘吾國“政治避難”。闔閭奪取政權形勢穩定后,即以要回這兩個公子為由,對徐國、鐘吾國興師問罪,隨即滅了這兩個國家,今宿遷地遂屬于吳國統轄的邊遠地帶。伍子胥死后11年即公元前473年,越滅吳。越無力管轄到淮河以北大片地帶,楚國乘機占領。從此時起至公元前223年秦滅楚,計250年,今宿遷地才是屬于楚國管轄的附庸地。西漢司馬遷《史記·伍子胥列傳》《大明一統志》所載伍子胥籍貫的“楚”,顯然是今湖北省監利縣的“楚”,而非伍子胥死后11年才淪為楚國附庸的今宿遷地。

春秋時期諸侯國

既如此,宿遷的“伍員里”何來?這要從有關史籍中尋找蛛絲馬跡。司馬遷《史記·伍子胥列傳》曾記載吳王夫差使子胥于齊,聞其“托子于鮑氏”,吳王乃賜子胥鏤劍以自殺。伍子胥在派往出使齊國時,為防不測,故有“托子于鮑氏”之舉。伍子胥的后裔在這一帶生息繁衍是可信的。齊地在今山東省中及南部地區,與今江蘇省北部地區接壤。隨著世道變遷,伍子胥后裔中的一支流落在蘇北宿遷縣“治北七十里挑溝崖”定居。由于此地伍姓人漸多,后就更名“伍家溝”“伍員里”。直到現在宿遷“伍姓”族人,都說是伍子胥的后代,而“伍家溝”就是“伍員里”,“伍員里”就是其始祖伍子胥在宿遷的故里。代代相傳。這些都是情理之中的事。但也就造成了明朝萬歷《宿遷縣志》出現記載伍子胥的自相矛盾的錯訛。《宿遷縣志》把伍子胥列入《人物傳》。以后的《縣志》又把伍子胥列入“三杰祠”等,都是以上原因誤解所致。鑒于此,新編的第一輪縣級《宿遷市志》就未予收錄。

宿豫區曹集鄉伍員里村

伍子胥的籍貫“伍員里”的“楚”,是今湖北省監利縣,這是沒有疑問的。今江蘇省宿遷市“伍家溝”,是伍子胥后裔其中一支的繁衍,也非空穴來風。這就是伍子胥與宿遷“伍家溝”的淵源所在。

作者介紹

劉云鶴江蘇省原縣級宿遷市地方志辦公室主任;副編審職稱;縣級《宿遷市志》總纂,1997年該志書獲中國地方志指導小組、中國社會科學院頒發的“全國地方志獎二等獎”。

總編輯:蔡嘯泉

編 審:蔡 娟